Laytmotif auf Reisen: Frommes Konya – Derwische. Fahrräder. Krieger.

Oktober 2017: Izmir | Ankara | Konya | Istanbul

Konya? Bei fast allen, mit denen ich rede, löst das Reiseziel Konya Unverständnis aus. Warum Konya? Weil es eine bequeme und schnelle Zugverbindung von Ankara nach Konya gibt – darum, zuallererst. Auch kann die Stadt nicht gänzlich uninteressant sein, wenn sie ein bedeutendes Zentrum tanzender Derwische ist – nach allem, was man hört. Es ist Zeit, nach Istanbul, Izmir und Antalya in eine (in Europa) touristisch ähnlich unbekannte Stadt wie Ankara zu fahren, die zudem den Ruf hat, eine besonders fromme und konservative Stadt zu sein. Fromm? Ach ja, Madonna war vielleicht dieses Jahr auch da. Und Bundestagsabgeordnete. Aber der Reihe nach.

„Vakit daralıyor“, „Die Zeit wird knapp“ steht auf einem Uhrturm in einem Durchgangsbahnhof, auf jeden Fall vergeht sie schnell – der Zug rast durch die anatolischen Ebenen. „It’s forbidden to take off shoes at the train.” For my safety! And to drink alcohol, eat nuts and smelly food, too. Aber das würde man alles in diesem blitzblanken Hochglanzzug auch wohl von selbst unterlassen. Vor den Städten wuchern Hochhaussiedlungen, greifen aus ins Land, stoßen gelegentlich direkt an kleine heruntergekommene, in sich zusammenfallende Bauernhütten, in denen die Ärmsten des Landes wohnen. Dazwischen immer mal wieder eine golden glänzende Moschee.

Der Yüksek Hızlı Tren, der Hochgeschwindigkeitszug, von Ankara nach Konya fährt eine historische Strecke: 1896 nahm die Anatolische Eisenbahn – die Eisenbahngesellschaft, die unter Führung der Deutschen Bank gegründet wurde – den Zugbetrieb von Istanbul nach Konya auf. Kein Ort konnte dem Deutschen Reich zu weit entfernt sein, um Profite zu machen. Konya wurde später dann auch zum Startpunkt der Bagdad-Bahn, dem 1899 gestarteten politisch-wirtschaftlichen Großprojekt von Deutschem und Osmanischem Reich. Heute ist Konya mit 2 Millionen Einwohnern siebtgrößte Stadt der Türkei, die Region „Wachstumsmotor in Anatolien“ und „Kornkammer der Türkei“. Letztere war sie wohl auch schon in der Vergangenheit: Auf dem Konya Atatürk Anıtı / Konya-Atatürk-Denkmal des Österreichers Heinrich Krippel von 1926 hält der Feldherr Atatürk heute noch seine Hand schützend über Weizenähren; „The Monument of Agriculture“ ist ein englischer Beiname des Denkmals.

Ein herzlicher Taxifahrer kutschiert mich vom Bahnhof durch den Innenstadtstau, an Märkten vorbei, religiöse Bauten blitzen zwischen den Häusern auf. Er ist geboren in Konya und hier alt geworden, legt mir freundlich seine Stadt ans Herz, fragt, warum ich hier bin. Wie in jeder türkischen Stadt sind viele Minibusse, dolmuşlar, auf den Straßen zu sehen. In Konya fällt auf, dass viele dieser Sammeltaxis Werbung am Rückfenster tragen, für Präsident Erdoğan und die AKP. „Dik dur eğilme, Konya seninle.“, „Steh aufrecht, beuge dich nicht, Konya ist mit Dir.“ Ein erster Hinweis auf eine eher konservativ wählende Stadt. Viele Fahrräder überholen uns – nachdem in Izmir nur einige wenige Sportbiker zu sehen waren und in Ankara überhaupt keine Fahrräder, ist Konya geradezu eine Fahrradstadt. Im flachen anatolischen Grasland gelegen, ist das Fahrrad hier ernsthaftes Fortbewegungsmittel: Auf vor allem uralten, teils rostbraunen Modellen fahren ältere Männer, auf schon moderneren die jüngeren.

Nur Männer fahren in Konya Fahrrad, Frauen setzen sich gekonnt im Damensitz auf den Gepäckträger, wie sie das auch bei den vielen Motorrollern in der Stadt tun. Streng-religiös und erzkonservativ sei Konya, immer wieder gerne gegebene Einschätzung, und ja: Gerade im Vergleich zu Izmir bestimmen kopftuchtragende Frauen, die nicht selbst Fahrrad fahren, das islamische Bild der Stadt, man sieht auch Frauen in Nikab und Tschador. Wenn man nun aber ein Klischee von Saudiarabien im Kopf hatte, legen sich in der Stadt schnell andere Bilder darüber: Natürlich fahren hier Frauen Auto, natürlich gehen sie alleine essen in Restaurants, solche mit Kopftuch sind auch in Konya mit solchen ohne unterwegs, außerhalb der Stadt, in den Geschäftsvierteln, wird die Bekleidung bunter, gewagter, schicker. An der Sultan Selim Moschee wird gebaut – und falls man sich schon immer gefragt hatte, ob das geht: Hier sieht man Frauen mit Kopftuch, die verstaubte Bauarbeiterinnen sind und den Bauhelm über dem Kopftuch tragen.

Natürlich prägt der Islam die Stadt – nicht umsonst war Konya letztes Jahr, 2016, Islam Dünyası Turizm Başkenti, The Tourism Capital of Islamic World, die Tourismus-Hauptstadt der islamischen Welt, gewählt von der Organisation of Islamic Cooperation, in der auch die Türkei Mitglied ist. Das byzantinisch-christliche Ikonion wurde 1101 durch die türkischen Seldschuken erobert und als Konya Hauptstadt des islamischen Sultanat der Rum-Seldschuken (Sultanat Ikonion), türkisch Anadolu Selçuklu Devleti. Schon seit der vorosmanischen Zeit also, mehr als 400 Jahre vor der Eroberung von Konstantinopel, wird hier der Koran vermittelt, gelehrt und erforscht. Die Seldschuken-Hauptstadt Konya galt damals trotzdem als weltoffene Stadt und Zentrum religiöser Toleranz, in der orthodoxe Griechen, Armenier, Juden und islamische Seldschuken gleichberechtigt nebeneinander lebten.

Moscheen wurden natürlich seit Anfang der islamischen Herrschaft gebaut und sind aus dieser Zeit z. T. heute noch erhalten: Der einfache rechteckige Backsteinbau der Iplikçi-Moschee aus dem späten 11. Jahrhundert, eine der ersten anatolischen Moscheen mit einem Minarett, die noch ältere Alâeddin-Moschee, mit den für Konya wohl typischen Grabtürmen, Mausoleen für wichtige Seldschukensultane. Aus den 1570ern die dominante, große Sultan Selim Moschee, erbaut wahrscheinlich vom osmanischen Hofarchitekten Sinan im Hagia-Sophia-Stil. Überraschend die Aziziye-Moschee im Stadtzentrum aus dem Jahr 1876, einer Zeit der Öffnung des Osmanischen Reichs nach Europa: Sie sieht auch aus wie ein europäisches Schlösschen, laut Infotafel erbaut im Stil von Barock, Empire und Rokoko. Zumindest im Stadtzentrum gibt es so viele Moscheen, dass die ganze Stadt zu den Gebetszeiten von den Rufen der Muezzine widerhallt. Männer streben dann in die Gebetshäuser, oder stehen vor einem Friedhof, Richtung Mekka blickend, den Gehsteig blockierend. Ringsum geht das Leben auf der Straße für viele allerdings ganz normal weiter.

Die einzige Kirche, die in Konya übriggeblieben ist, ist Sankt Paulus, 1910 erbaut u. a. für die ausländischen Angestellten und Arbeiter an der anatolischen Eisenbahn. Geöffnet ist sie nur noch an zwei Tagen die Woche. Ein junges Pilgerpaar wird gerade eingelassen, rutscht auf Knien ins Gotteshaus. Zwei kleine italienische Schwestern kümmern sich, wirken gottergeben inmitten des prallen muslimischen Lebens: Seit den Anschlägen in der Türkei und den politischen Missstimmungen blieben touristische Besucher aus, die auch in Konya weniger werdenden Erasmusstudenten füllten die Kirche auch nicht.

Nicht weit von der Kirche steht die Ruine der im 13. Jahrhundert gebauten Sırçalı Medrese, einer Islam-Schule: Dort stoßen zwei muslimische Welten aufeinander: In dem kleinen Viertel, mit einem Barbier Mustafa und ein paar türkischen Geschäften, gibt es eine Straße mit ausschließlich in arabisch beschrifteten Läden, für syrische Geflüchtete. Die alten Männer des Viertels scheinen missbilligend auf das Treiben der neuen Nachbarn zu schauen. [„Feindselige Blicke“: Mehr zu den mehr als 3 Millionen syrischen Gefüchteten in der Türkei, taz 18.8.2017]

Klar, Konya ist religiöser als Izmir. Ein Kneipenviertel gibt es nicht; wenn die Dunkelheit einbricht, wird es tatsächlich ein wenig ungemütlicher und einsamer. An großflächige Alkoholwerbung ist hier nicht zu denken, Alkohol gibt es auch fast nicht zu kaufen. (Obwohl sich in der Türkei hartnäckig das Gerücht hält, in Konya sei der Alkoholverbrauch am höchsten.) Aber streng-religiös, erzkonservativ? Vor dem Atatürk Anadolu Lisesi schäkern Jungs und Mädchen, etwas ab von den religiösen Bauten, am Atatürk-Boulevard gibt es studentisches Leben in den Kaffeebars italienischen Stils – Konya hat mit der Selçuk Üniversitesi und ihren 85.000 Student*innen die zahlenmäßig größte Uni der Türkei. Am Alaaddin-Hügel fotografieren Männer Frauen in knallbunten Asternbeeten, oder auch Männer sich gegenseitig bzw. alleine – Sinnenfreude mit dem Smartfone. Auch Auswirkung einer hier seit Jahrhunderten existierenden, sinnenfreudigeren und einen gemäßigten Islam predigenden Derwisch-Kultur?

Die tanzenden Derwische drehten sich vor zehn Jahren auf der Bühne der Berliner Festspiele, wie überall auf der Welt, sie drehten sich in Madonnas Bedtime Stories von 1994. Madonna baute Elemente der Sufi-Derwisch-Philosophie in einige ihrer Songs ein; in Frühjahr 2017 wurde verkündet, Madonna werde das Grabmahl von Mevlana in Konya besuchen, des Gründers des für seinen Trance-Tanz bekannten Mevlevi-Derwisch-Ordens. Konya ist, wenn überhaupt, dann vor allem dafür bekannt: Hier liegt seit 1273 – unter einem markanten grünen Spitzturm aus dieser Zeit – der persische Mystiker Dschalal ad-Din ar-Rumi begraben, mit dem Beinamen Mevlana. Ob Madonna dann tatsächlich da war, ist unbekannt, das Mausoleum von Rumi ist aber bestens besucht. Nach der Hagia Sophia in Istanbul ist es das, bei freiem Eintritt, zweitmeistbesuchte Museum der Türkei. Auf dem Gelände wird die sehnsüchtige Musik der Nay (türkisch Ney) eingespielt, der orientalischen Längsflöte, ein wichtiges Instrument bei Sufi-Ritualen. Im Inneren des Mausoleums drängen sich die Besucher*innen vor allem vor der farbenprächtigen Nische mit Mevlanas Sarg, andere Mevlevi-Führer liegen ebenfalls im Mausoleum. Der Verkäufer im Museumsladen, der drei Monate im Jahr in Trier lebt, versucht sich bei mir auf Deutsch (und ich bei ihm auf Türkisch): Auch er sagt, deutsche Touristen kämen seit den Anschlägen und den politischen Verwerfungen zwischen Türkei und Deutschland kaum noch – europäische oder amerikanische Touristen waren überhaupt nicht zu sehen.

„Komm, komm wieder, komm……

seiest Du auch ein Ungläubiger oder Zoroastrier

ein Feueranbeter oder Christ.“

Das steht an einem Haus des Mevlevi-Derwisch-Ordens, Mevlevi-Tariqa, dem ältesten Sufiorden in Anatolien, gegründet von Rumi/Mevlana. Laytmotif ist zwar nicht als Anhänger des Sufismus nach Konya gefahren, aber soviel haben wir uns jetzt angelesen, haben wir gehört: Der Sufismus ist eine gemäßigte, sinnenfreudigere Form des Islam, ein entspannter Umgang mit Ungläubigen (wie hier im Zitat zu lesen) kennzeichnet ihn, auch eine Toleranz zu Alkohol. Die Mevlevi-Riten sind seit 1925 aus politischen Gründen in der Türkei verboten; deswegen ist das Mevlevi-Kloster auch ein Museum, und keine religiöse Einrichtung mehr. Getanzt wird in Konya aber wieder, immer Samstag: Die Derwischtänze sind heute wieder geduldet. Für viele Besucher sind sie mehr als Folklore und Touristenattraktion: Konya hat heute noch den Mythos, ein mystischer Ort zu sein.

Liebe (wenn auch vor allem zu Gott) steht im Mittelpunkt der sufistischen Lehre, zusammen mit Elementen wie Mystik, Meditation, Trance und Bewusstseinserweiterung: Schlagworte, mit denen auch der gestresste, gottlose Westen etwas anfangen kann. Und will. Sufi-Orden gibt es heute weltweit, auch für Nichtmuslime. Dass der Popstar Madonna sich zum Teil auch auf die Sufi-Philosophie beruft, passt also irgendwie. Elif Shafak, türkische Autorin mit kosmopolitischem Hintergrund, erzählt in ihrem Bestseller „The Forty Rules of Love: A Novel of Rumi“, „Die vierzig Geheimnisse der Liebe“, auf Türkisch nur „Aşk“ die Geschichte Rumis, seines Inspirators Shams und auch eine Geschichte Konyas – verwoben mit den Geschichten westlicher Sinnsucher*innen. Die taz hält das Buch für ein Loblied auf die Tradition der sufischen Mystik und deren Sinnenfreude. Und es könne als eine Fürsprache für einen gemäßigten Islam und die Liebe gelesen werden.

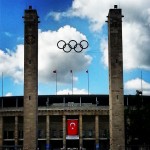

Im Kontrast zu Liebe und Nächstenliebe: Konya ist auch eine Stadt der Krieger. Es gibt einen Nato-Stützpunkt, der Konya in Deutschland dieses Jahr etwas bekannter gemacht hat. Erst nach diplomatischen Verhandlungen erlaubte die türkische Regierung den Besuch deutscher Bundestagsabgeordneter bei den in Konya stationierten deutschen Soldaten. Anders als aus Incirlik wurden die deutschen Soldaten aus Konya aber nicht abgezogen – da ist die deutsch-türkische Nato-Waffenbrüderschaft wohl doch zu fest.

An einem Montagmorgen – einem der Jahrestage der türkischen Kriege, an jedem Montag oder im Vorfeld des Republikgeburtstags, wer weiß – versammeln sich Veteranen eines Krieges am Konya Şehitler Abidesi, dem Märtyrerdenkmal. Es sind scheinbar steinalte Männer, teils mit traditionellen Lammfellmützen, geschmückt mit vielen Orden, Kıbrıs Gaziler, Veteranen des Zypernkriegs, die sich mit kleinen Schulkindern zusammen fotografieren lassen. Das Märtyrerdenkmal ist eine Art Ruhmeshalle für Gefallene türkischer Kriege, dem Befreiungskrieg nach dem I. Weltkrieg, dem Korea-Krieg und dem Zypernkrieg, und dem Kampf um die „innere Sicherheit“. Die Fahnen der Vorgängerreiche der Türkei sind gehisst; in der Halle sind die Namen aller Gefallenen aus Konya zu lesen. Mosaike zeigen Atatürk und andere Generäle, das Land und seine Schlachtfelder, Osman und seine Vision eines Halbmondes und eines Sterns, die sich im Blut seiner Feinde spiegeln – die Geburt der türkischen Flagge. Eine Miniaturwelt stellt das Leben und Sterben in Kriegszeiten nach – die dritte Station dieser Türkeireise macht wieder deutlich, wie kriegerische Kontinuitäten, Heldentum und das starke türkische Militär überhaupt hier großes Thema sind. Bei der Abreise aus Konya fährt der YHT noch am Türk Yıldızları Parkı, dem Türken-Sternen-Park vorbei, einer Art Luftwaffen-Spielplatz für die Kleinen. Aber auch am Konya Bilim Merkezi, dem Konya Wissenschaftszentrum, einem futuristischen Ufo weit vor den Toren der Stadt. Widersprüchliche Stadt? Vielleicht, auf jeden Fall eine Reise wert.